「小学生にはスマホを持たせるべきなの?」「どれくらいの小学生がスマホを持っているの?」

本記事ではこのような疑問をお持ちの方に向けて、小学生のスマホ所持率、スマホを持たせる理由、デメリットなど幅広く解説していきます。

ぜひ参考にしていただき、お子さまに合ったタイミングでスマホを購入しましょう。

小学生のスマホ所持率はどれくらい?

小学生のスマホ所持率は年齢によって大きく異なります。

内閣府によると令和4年度では、10歳以上の小学生では42.8%がスマホでインターネットを使用しており、そのうちの64%が自分専用のスマホを使っているとの調査結果が出ています。

出典:https://www8.cao.go.jp/youth/kankyou/internet_torikumi/tyousa/r04/net-jittai/pdf/kekka_gaiyo.pdf

つまり10歳以上の小学生では、おおよそ30%がスマホを所持しているということになります。

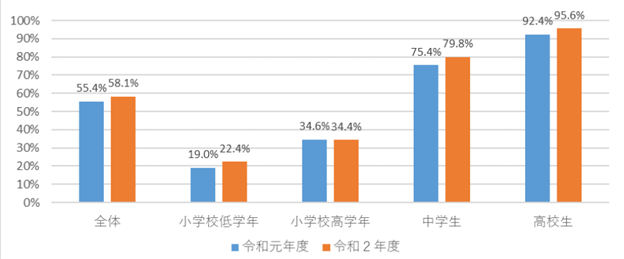

また、東京都が令和2年度に調査したデータでは、小学校低学年が22.4%、高学年では34.4%の子どもがスマホを所持していることがわかります。

出典:https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2021/04/28/30.html

2022年11月に実施されたNTTドコモの「モバイル社会研究所」のデータでも、ほぼ同様のデータとなっています。

出典:https://www.moba-ken.jp/project/children/kodomo20230216.html

まとめると、小学生の低学年では20%前後、高学年では30~40%の子どもがスマホを所持していると言えるでしょう。

小学生にスマホを持たせる理由とは?

小学生にスマホを持たせる理由・メリットをまとめると以下の通りになります。

- 居場所を確認できる

- 家族間の連絡ツールとなる

- 学習アプリなどが利用できる

- ITリテラシーを身につけられる

それぞれ詳しく解説していきます。

居場所を確認するため

小学生にスマホを持たせる最も大きな理由は、居場所が確認できるという点です。

スマホのGPS機能を活用すれば、子どもがどこにいるのか大まかに把握することができます。

そのため、塾をサボっていないか確認したり、寄り道をせずにちゃんと帰っているか確認したりと、さまざまな場面で活躍するでしょう。

家族間の連絡ツールとして

スマホは家族間の連絡ツールとしても活躍します。

スマホによって常に連絡がとれる状態であれば、離れている時でもコミュニケーションは取りやすいですし、緊急の時にも役立ちます。

学習アプリなどを利用させる

中には学習アプリを活用している家庭もあります。

学習アプリとはその名の通り、学習の手助けをしてくれるアプリです。

ちょっとした隙間時間に勉強できますし、無料で利用できるアプリもあるので、非常に使いやすくなっています。

また、中には子どもたちのモチベーションを高めるよう工夫された学習アプリも多数あるので、日々の勉強の一助として活用してみるのも一つの手です。

ITリテラシーを身につけさせる

ITリテラシーを身につけさせることができるのも、スマホを持たせるメリットと言えます。

近年ではネットに関するトラブルが数多く発生しています。

そのため、親のアドバイスを素直に聞いてくれる小学生のうちにスマホを持たせて、ITリテラシーやネットのルールを教えておくのも一つの手といえるでしょう。

スマホを持たせるデメリットはある?

小学生にスマホを持たせるデメリットは以下の通りです。

- ネットのトラブルに巻き込まれる

- SNSなどが気になって寝不足の原因になる

- スマホゲームに熱中してしまい勉強をしない

- スマホの通信料金がかかる

ネットのトラブルとは、具体的にはSNSに炎上の元となるような投稿をしてしまったり、ネットでのいじめ・誹謗中傷に関与してしまったりします。

また、自己管理が難しい小学生にスマホを自由に与えてしまうと、睡眠時間や勉強の時間を削ってスマホにのめりこんでしまいかねません。

ただし、スマホの使用に関するルールを作っておけばこれらのデメリットは比較的解消しやすくなります。

ネットのトラブルに巻き込まれないように、ITリテラシーを身につけさせたり、スマホの使用時間を決めてSNSやスマホゲームのやりすぎを防いだりと、親がしっかりと管理してあげましょう。

なお、中学生・高校生でスマホを購入したとしても、結局はこれらのデメリットに直面することになります。そのため、小学生のうちにスマホを持たせてITリテラシーを徐々に身に着けることで、中学生・高校生でのスマホによる深刻なトラブルを防ぐという考え方もあります。

料金に関しては、データ容量の小さい格安SIMのプランを活用すれば月に1,000円程度に抑えられることも多く、同時に使いすぎの防止にもつながるでしょう。

小学生向けのスマホを選ぶポイント

小学生向けのスマホを選ぶ際のポイントについても解説していきます。

- 見守り機能

- フィルタリング機能

- 防塵防水

- 端末代金

- キッズ携帯

購入時はこれらの機能・内容をしっかりとチェックしておきましょう。

見守り機能

見守り機能とは、スマホや通信事業者などによって内容は異なるものの、簡単に言えばGPSを使った機能のことです。

GPSによって子どもの位置を把握して、トラブルに巻き込まれていないか確認できます。「帰ってくるのが遅い」「ちゃんと塾に行っているのか確認したい」という時でも安心です。

なお、GPSによる位置確認だけならiPhoneでもAndroidでもアプリによって利用できます。

ただし、中古の古いスマホだと、サポートの終了によってアプリが利用できない可能性があるので、使用したいアプリやサービスなどのデバイス要件を満たせるものを選びましょう。

フィルタリング機能

フィルタリング機能とは、違法・有害なウェブサイトへのアクセスを禁止できる機能です。スマホ側で設定することもできますし、通信事業者側のサービス(機能)として設定することもできます。

小学生は好奇心旺盛でさまざまなサイトへアクセスしてしまい、場合によっては高額な料金を請求されてしまう可能性もあるので、できるだけフィルタリング機能を活用しましょう。

防塵防水

防塵・防水に対応しているかもチェックしておきましょう。

小学生は外で活発に動くことが多いので、大人に比べるとスマホを落としやすいですし、水没させてしまう可能性も高いです。

防塵・防水に対応していれば、スマホが故障する可能性を下げられるでしょう。

保護フィルム・保護ケース

スマホの画面を保護するフィルムや、本体を保護するケースは端末ごとに専用のものを使用する必要があります。

最近の機種なら専用のフィルムやケースを手に入れることは難しくありませんが、旧機種では専用品が手に入りにくくなっている可能性もあるため、慎重に端末を選びましょう。

端末代金

端末代金もチェックしておきましょう。

ゲームやカメラなどを使わず、メールや電話やGPS機能を主として利用する場合は、型落ちや中古で安くなっているスマホや、新品でも数万円程度の格安スマホで十分です。

「キッズ携帯」はおすすめ?

キッズ携帯のメリットとしては以下の通りです。

反対にデメリットは以下の通りです。

- 家族と同じキャリアでの契約でなければ難しい

- LINEなどのアプリが使えない

簡単に言えば、キッズ携帯は防犯を重視した家族との連絡に特化したものです。ゲーム・動画・LINEなどができないため、子ども目線で考えればあまり魅力的ではありません。

「ネットに触れさせながらITリテラシーについても教えていきたい」と考えているなら、大人と同様の通常のスマホがおすすめです。

「ネットには触れさせず、防犯・連絡手段としてスマホを持たせたい」と考えているなら、キッズ携帯を選びましょう。

まとめ

小学生のスマホ所持率は低学年で20%前後、高学年で30~40%となっています。

小学生のうちからスマホを持たせるメリット・デメリットを確認いただき、お子さまに合った適切なタイミングでスマホを持たせることを検討してみてください。